放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

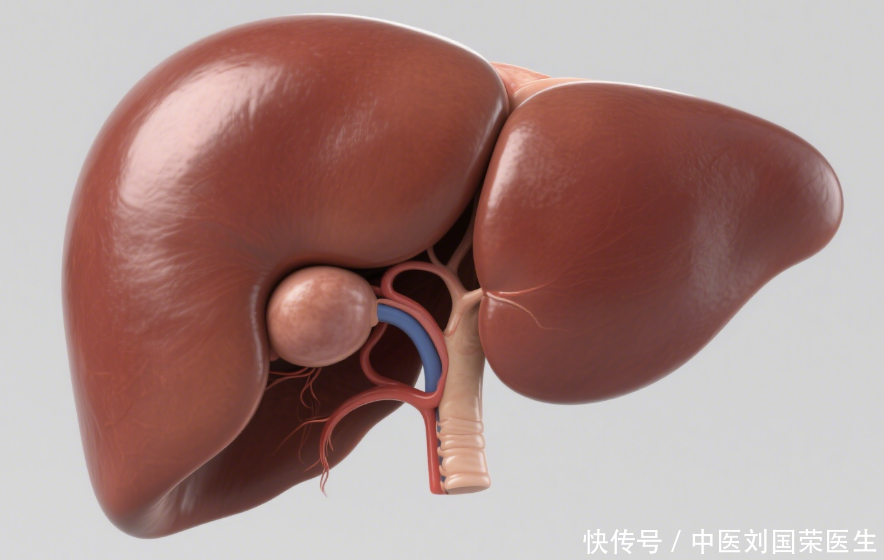

很多人一提到“肝脏异常”,脑海里就会自动浮现出各种严重的疾病画面:脸色发黄、全身乏力、腹部隐痛……甚至有人把轻微的血液指标波动、偶尔的疲倦、眼白略微发黄,都直接归为肝脏出了问题。这样的思维,其实很容易让人陷入过度焦虑——以为自己身处危险,却忽略了肝脏有一些“表现”本身是正常的生理状态,并不代表疾病来袭。真正科学的态度,是分清哪些是疾病信号,哪些只是肝脏在正常运作时的自然反应。但在现实中,不少人只看“表面症状”,却缺乏对背景机制的理解,于是误判频频发生。

聚焦核心现象,辨析肝脏的“正常表现”偶尔的疲劳感并不一定是肝脏生病的标志。肝脏是人体的代谢和解毒中心,在处理高脂饮食、药物代谢、酒精分解等任务后,会消耗能量并释放代谢产物,轻度的疲倦感可能只是机体的短暂恢复期。

体检中轻微的转氨酶升高,也不必立刻等同于肝损伤。这种波动可能来源于短期的饮食负担、剧烈运动后的肌肉代谢变化,甚至是感冒等全身炎症反应。

眼白轻微泛黄在短时内出现,有时与血中胆红素水平的短暂上升有关,比如剧烈运动或短期禁食后的红细胞代谢变化,而非黄疸疾病的专属信号。

偶尔的右上腹轻微不适,可能与进食过饱、胃肠胀气牵动膈肌等因素有关,而并非一定源自肝脏本身。

肝脏的 “特殊信号”:那些被误解的正常代谢波动

肝脏的特殊之处在于,它的代偿能力极强,真正的早期病变往往没有明显不适。反而是很多正常的代谢活动,会产生容易被误解的现象。

例如,在高强度运动后,肝细胞参与糖原分解与乳酸处理,短期内可能引发血液指标的变化,这种变化是机体适应负荷的过程。

再比如,肝脏在处理脂类物质时会暂时增加酶活性,这是一种生理调节,并非损伤信号。从代谢学和免疫学的角度来看,肝脏既是“加工厂”,也是“缓冲区”,它在保护机体稳定的过程中必然会出现一些可检测到的“波动”,这恰恰是健康运转的证明。

换句话说,部分所谓的“异常表现”,本质上是机体在自我调节、排解压力的正常轨迹。

理性看待肝脏 “信号”:避免恐慌,掌握健康相处之道

要避免被“假异常”吓到,需要从三个方面建立更精准的认知。

学会结合时间维度看待指标或症状——短期、轻微、可逆的变化,多数属于生理范围;持续、加重、伴随多种症状的情况,才需要高度关注。

理解肝脏与全身状态的互动——运动、饮食、药物、情绪波动都会给肝脏带来暂时的负担,这些反应并不等同于疾病。

培养数据与感受的“双重判断力”——单一化验结果不足以下结论,需要结合多次复查、影像学检查以及临床表现综合分析。

肝脏是沉默而勤奋的器官,并不会因为一次指标波动、一次影像描述就“报警”。真正需要被警惕的是持续的、进行性的异常,而非一过性的正常波动。别再被错误认知吓到自己,也别因为片面的信息而忽视了肝脏的日常守护力。学会理性看待,既能减少无谓的恐慌,又能把精力放在真正有意义的健康管理上,这才是与肝脏长久相处的智慧。

网眼查提示:文章来自网络,不代表本站观点。